菲律宾驻华大使:从流亡活动家到国际记者——我在中国的50年

菲律宾前总统阿罗约、时任驻华大使齐托(右二)与当时还是记者的吉米(右一)在菲律宾驻华大使馆内的合影。

本文是新任菲律宾驻华大使吉米(Jaime FlorCruz)刊登在《积极的菲律宾人》(PositivelyFilipino)杂志上的回忆记事。今年10月19日,菲律宾总统小马科斯像他的前任杜特尔特一样将一位资深驻华记者摆在了对华外交最重要的位置——任命前CNN北京分社社长吉米成为驻华大使。12月7日,菲律宾国会任命委员会(Commission on Appointments)已经确认了此任命。目前新任的驻华大使看起来仍在马尼拉,估计他应该会在随同小马科斯访华时就任。

71岁的吉米已经在中国生活了半个世纪。对此,菲律宾参议院议长祖比利在确认任命的听证会上很坦率地问他,这是否对菲律宾不利?

“你可以放心,在我的血管里,在我的脑海里,在我的心里,我是一个彻头彻尾的菲律宾人,除了(发自心底认同自己)是菲律宾人之外,我从未想过别的。我会自豪地在中国挥舞菲律宾国旗,”吉米回答道。

巧合的是今年10月17日,暨南大学代帆教授撰写的《“从左派到大使”:菲律宾的中国通》一文中正好将吉米和已故上一任驻华大使齐托的事迹收录其中。这说明,从中方和菲方角度来看吉米像齐托一样都是最合适的大使人选,希望在他任内,中菲关系能够多一点体谅少一点波折。

为CNN拍摄一个熊猫故事。这是一个难得的机会,因为熊猫不能保持静止不动超过10秒。

在小时候,如果有人说我有一天会为时代杂志采访中国国家主席,或者在前美国克林顿总统受CNN 独家采访时与他一起坐下来谈一谈。我会说,“你一定是在开玩笑!”

我还是个十几岁的学生时,确实梦想过成为一名记者,但那是纯粹的一厢情愿。当我1971年第一次来中国访问时,我从来没有想过,多年后我会成为采访全球政治家和报道中国重大事件的国际记者之一。万万没想到,我竟然成了“中国奇迹”的亲历者(I never imagined that I would be a witness to the creation of the much-vaunted ChineseMiracle.)。

造化弄人。

这一切都始于1971年8月21日,当时我应中国人民对外友好协会的邀请,开始了为期三周的中国之行。当时的中国实际上是一个外交黑洞,很少有国家与中华人民共和国保持正式外交关系,也很少有人到中国大陆旅游。从中国回来后,这些富有冒险精神的游客中的许多人立即成为贱民或在国内成为反共政治迫害的目标。

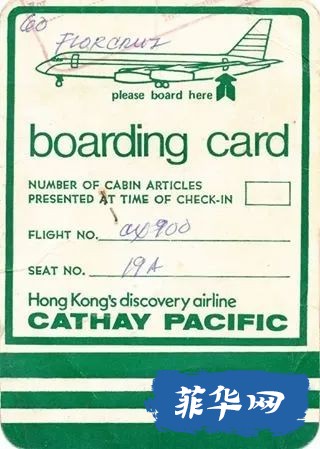

1971年8月20日,吉米拿到了国泰航空飞往香港的登机牌。事实证明,这趟旅行将延长至一生。

与大多数其他国家一样,菲律宾与这个毛主义国家没有正式关系。我们的菲律宾护照随后盖上了官方警告,声明该证件“不适用于苏联、古巴、韩国和中国等共产党控制的国家”。

为了避免在机场被拦截,我们的旅行团不得不在不被注意的情况下飞离马尼拉。我们分批离开。

1971年8月20日,我坐在马尼拉飞往香港的国泰航空CX900航班的19A座。在这里,我遇到了我们小组的其他14名成员——由齐托(Chito Sta. Romana,即上一任驻华大使)领导的菲律宾民主运动(theMovement for a Democratic Philippines)——一个由进步团体组成的伞式组织(Umbrellaorganization,大概是指类似打开的伞一样,由核心到边缘的左派组织),我们组成了我们所谓的“菲律宾青年代表团”(Philippine Youth Delegation)共赴中国。

“我们发现自己被困在了中国。我们为期三周的旅行变成了无限期流放。”

我们是一群形形色色的青年领袖和年轻专业人士,大多数属于当时被认为是“激进”的团体:罗兹·加朗(Roz Galang)——《马尼拉时报》(Manila Times)的明星记者;利奥·瑞曼多(Leo Rimando)——菲律宾大学洛斯·巴尼奥斯分校(The Universityof the Philippines Los Baños)教授;尼扎姆·阿布巴卡(NizamAbubakkar)——一名穆斯林学生;卡洛斯·塔亚格(Carlos Tayag)——本笃会神父;学生领袖埃里克·巴库利诺(Eric Baculinao)、格蕾丝·普农巴彦(Grace Punongbayan)、雷·蒂基亚(Rey Tiquia)、利托·德迪奥斯(Lito de Dios)和迪·豪尔赫·博科博(Dean Jorge Bocobo);妇女活动家薇琪·赛格(Vicky Segui)和玛丽塔·阿尔莫拉杰(Marita Almoradjie);劳工活动家伯特·席尔瓦(Bert Silva);和我的大学编辑同事维克多·马纳朗(Victor Manarang)。

当时我是菲律宾商学院 (PhilippineCollege of Commerce) 大四学生主修广告学,后来改名为菲律宾理工大学(PolytechnicUniversity of the Philippines)。我是我们校报《自由》(Ang Malaya)即将离任的主编,也是全国校园记者组织民主社会编辑联盟 (League of Editors for a Democratic Society) 的主席。我们是菲律宾青年运动中煽动乌合之众的突击队员之一。

1971年 菲律宾青年代表团成员在天安门广场上合影

乏善可陈的青春

多年前,我是最不可能符合这种描述的人。我在安静的布拉干省小镇马洛洛斯(Malolos, Bulacan)长大,父母是政府技术官僚,中产阶级家庭,我是六个孩子中的第五个。我有一个快乐的童年。我们生活在相对舒适和幸福中。

我在学校从来都不是特别优秀的学生,尽管我在中考中取得了很好的成绩,被安排进入我们镇上最大公立学校的试点班。我在学业上并不出色,但我积极参加课外活动,包括童子军、学生会和学生报,我在那里担任体育编辑。

像我同时代的许多人一样,我只是希望完成大学学业,找到一份稳定的工作,找一个漂亮且最好是有钱妻子,如果有一辆红色的野马跑车(Mustangs)就更好了。之后,我被马尼拉一所男子大学录取(大概是马尼拉雅典耀大学),全菲最好的大学之一,也是最昂贵的。这所大学吸引了许多天才,包括有钱人家的儿子。他们中的一些人居然真的开着红色野马车自己去上学!

年迈的吉米实现了年轻时代驾驶红色野马的梦想

间接地,我觉得我正在接近人生的顶峰。事实上,我在精英学校完全格格不入,一个外省人更习惯用白话思考和说话,而不是用英语这种教学语言。在社交方面,我和阿甘一样笨拙。

为了融入社会并结交朋友,我同时加入了大学报社、大学合唱团和大学田径队。我也挤时间参加舞会和约会。最后,我在社交方面表现不错,但在学术上却很挣扎。我的数学和英语不及格,一学年后就被赶出了学校。

我发现自己下降的速度和上升的速度一样快。我感到羞愧和沮丧。我让我的家人失望了,他们以让孩子们进入一流学校而自豪。由于各种原因,我的父母决定让我进入有穷人学院之称的菲律宾商学院。当时它以出产秘书和会计师而不是律师和医生而闻名。

“我第一次在大学校园看到放映的中国歌舞宣传片《东方红》时,我在两个小时的电影中途打呼噜。”

中国旅行社发给吉米的行李牌

在商学院,我年轻的生活发生了另一个急转弯。我在那里度过的那些年,1967-1971,是动荡的时期。美国和苏联陷入了一场险恶的冷战。中国正在经历文化大革命,同时它正在激发第三世界国家的革命风潮。

越南战争如火如荼。从旧金山到巴黎,从慕尼黑到马尼拉,年轻人走上街头呼吁和平,要求变革。在菲律宾,我们本土的学生运动在1960年代后期蔓延开来,并在1971年初达到顶峰,这就是后来众所周知的“一季风暴”(First Quarter Storm)。

我参加了一季风暴。最初,我们抗议诸如学校设施差和学费不合理上涨等司空见惯的问题。后来我们涉及到了国内和国际政治问题。我们反对越南战争,抗议菲律宾政府纵容美国。我们抗议美国在菲律宾的军事基地以及在基地内杀害“被误认为是野猪”(mistaken for boars)的菲律宾人。我们谴责警察的暴行、绑架、强迫失踪、媒体审查、腐败和任人唯亲。我们警告总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos)的军事独裁迫在眉睫,我们指责他密谋通过诉诸戒严令来长期掌权。

菲律宾商学院成为学生行动主义的中心。很快我发现自己在前线。在街头示威期间,我忍受着警察灼热的催泪瓦斯和残酷的殴打。在一次抗议集会上,一名警察将我按在柏油马路上,用步枪枪托打我,我的头部和下巴受了伤。那天晚上,警察以涉嫌拒捕和持有致命武器的罪名将我关进了监狱——这些都是莫须有的罪名。

这种警察的暴行改变了我的人生轨迹。我成为了一名学生活动家和青年领袖。支持者称我们为“变革的催化剂”和“国家的希望”。马科斯政权给我们贴上了“麻烦制造者”和“共产主义煽动者”的标签。

我是中国的初学者。我读过几本有关它的书,还听过一位菲律宾记者和一位企业家谈论他们几个月前访问中国的经历。我抽屉里放了一本毛泽东红宝书,翻了几遍。但我对当时俗称——红色中国——这个拥有8亿人口的国家知之甚少。

我第一次观看在我们大学校园放映的颂扬毛泽东和共产党伟大的歌舞中国宣传片《东方红》时,我在两个小时的电影中途打了呼噜。尽管如此,和我同时代的大多数人一样,我对正在形成的共产主义国家感到好奇,但我真的不知道会发生什么。

1971年9月,菲律宾青年代表团成员在韶山。

8月21日上午,我们从香港坐火车到中国边境,我们穿过罗湖大桥进入深圳——广东省一个沉睡的渔村——与英国控制的殖民地接壤中国的腹地。从那里我们乘坐另一列火车前往广州,在广东省城快速游览后,我们乘坐伊留申喷气式飞机(Ilyushin Il-62,苏联伊留申设计局1960年代设计出的客运飞机)飞往中国首都。

我们在晚上抵达北京,完全沉浸在独特而令人兴奋的体验中。

抵达机场后,一大批头发花白的中国官员和面颊红润的红卫兵迎接了我们。

他们挥舞着小红书,高喊“中菲友谊”、“支持世界被压迫人民”的口号。我们用充满灵感的菲律宾语版国际歌作为回应。

我们立即被红卫兵的战斗精神所感染。我和他们握手,就好像我们是久违的战友一样。事实上,我们看起来就像来自不同星球的年轻人。我的嬉皮风格的发型几乎和女红卫兵的短发一样长。我的着装——一件条纹衬衫、喇叭裤和一副雷朋太阳镜——与他们的白色棉质衬衫、宽松的裤子和无处不在的毛泽东徽章并列。

流亡的开始

在北京之行的头几天,我们对菲律宾家乡发生的事情一无所知。结果,在8月21日晚上的几个小时内,爆炸的手榴弹袭击了自由党在米兰达广场举行的竞选活动,造成人群中的几人死亡,数十人受重伤,其中包括该党几位试图推翻马科斯总统统治的领导人。

1970 年代晚期,吉米在农场工作。

同一天晚上,马科斯总统宣布全国进入紧急状态并暂停人身保护令状,从而允许警方无限期逮捕和拘留任何人。随之而来的是一波逮捕行动。被捕者中有像我们这样的学生和青年领袖。

几周后,马科斯政府在报纸上发布了一份“通缉名单”,其中包括我们旅行团的一些成员。国内的政治不确定性足以让我们搁置回国计划,至少在一段时间内如此,因为我们的家人和律师担心我们回国后会被捕。

经过三个月的等待,我们中的10位得以离开中国回家,但包括我在内的5人最终留在原地。“等到另行通知,”我们的律师建议道。然而,一年后,即1972年9月,马科斯宣布戒严令——随后又是一波逮捕行动。又过了一年,我们的菲律宾护照过期了。我们发现自己被困在了中国。我们为期三周的旅行变成了一个无限期的流放。

我们感到震惊和沮丧。正值青春年华,毛主席曾这样形容青春,“就像早上八九点钟的太阳”。我才二十岁,充满朝气和理想主义。

1971年12月,吉米(后排左二)在湖南省衡阳县湘江国营农场。抵达农场后,下了两天雪。吉米等菲律宾人和中国农场工人与堆起的雪人合影。

中国的哪里才可以释放我的青春活力和理想主义?我该如何释放呢?我们发现自己处在一个完全陌生的地方。我们不会中文。我们很想家,很孤独。我们几乎没有一分钱。

为了养家糊口并更好地利用我们的时间,我们自愿在湖南省的一家国营农场工作。在那里,我们加入了一个生产队,种水稻、喂猪、采茶叶。最初,在中国人民公社工作的想法——亲身了解共产主义的运作方式——听起来很浪漫。

然而,很快,浪漫就消失了。农活是乏味和累人的。尽管我们从不缺吃少住,但我们过着简朴的生活。为了抵御寒冷潮湿的冬天,我们学会了使用原始的柴火炉。每个月有一到两次,我们在一个小时车程外的城市宾馆接受热水淋浴。

更糟糕的是,农场的生活单调乏味。除了阅读和打乒乓球,我们在业余时间几乎没有娱乐活动。娱乐室里有一台黑白小电视机,是整个农场唯一的一台电视机,但我们刚到不久,它的保险丝就烧坏了,一直没有修好。

吉米在湖南省的一家国营农场推磨

1973年,我们搬到山东烟台,在一家渔业公司工作。我和中国工人一起在拖网渔船上当学徒,这些拖网渔船在渤海及更远的海域航行,捕捞鱼、虾和其他海产品。我们通常每次航行航行 5到7天,忍受繁重的工作和孤独的夜晚。

由于英文书少,海外新闻可读,我转而学习中文。我与同事交谈以提高我的普通话口语。为了扩大我的词汇量,我手抄字典和各种出版物中的单词和短语。

我们的中国东道主竭尽全力为我们提供所有物资和后勤需求。然而,他们无法治愈我们深深的思乡之情。有时,当事情看起来黯淡无望时,我和我的流亡同胞互相安慰:我们会克服的。我们比马科斯年轻。我们可以比他活得更久。

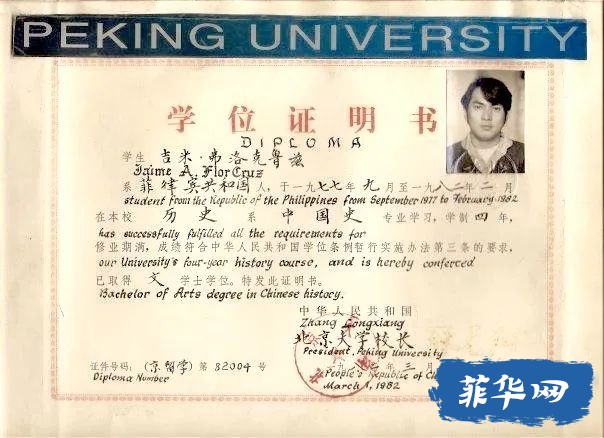

北大颁发给吉米的文学学士学位证

长寿的马科斯

我们做到了。除了我们不仅比马科斯长寿,我们还让自己成为了更好的人。1974年秋,我考入北京语言学院(现北京语言大学),获汉语言翻译专业副学士学位。1977年到1982年春,我就读于北京大学,获得中国历史学士学位。

在此期间,我兼职教授过一批准备出国读研或进修的北大教授,以及北京师范学院英语专业的学生。

简而言之,作为中央电视台每周节目“周日英语”的一部分,我在国家电视台教授了几首英语歌曲后成为了当地的名人。我还是北京大学篮球队的一员,该队在 1981年的北京全市锦标赛中名列前茅,并在全国大学生锦标赛中获得第三名。

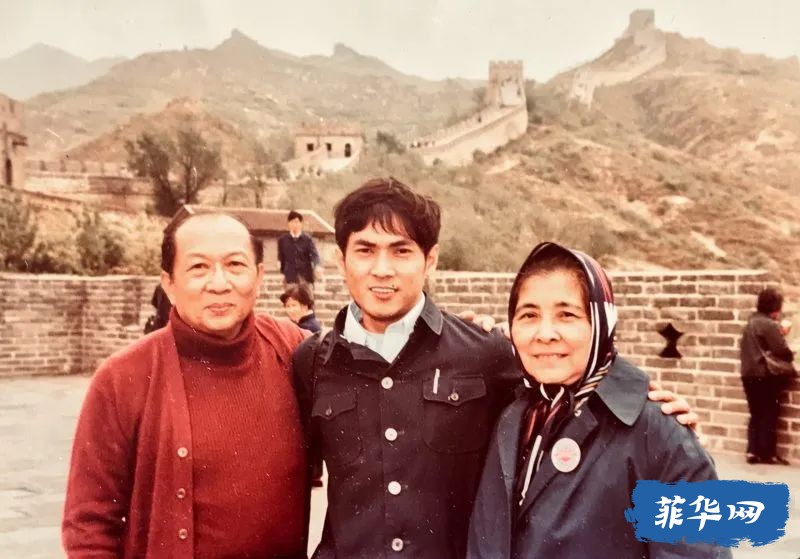

1978年吉米与前来探望他的父母一起爬长城

我在中国的长期经历,加上我在流亡岁月中获得的双语技能和跨文化知识,最终成为了我的重要资历,帮助我找到了第一份记者的工作。

1980年,当我在北京大学读大四时,《新闻周刊》(Newsweek,美国仅次于时代周刊的新闻类周刊)聘请我担任新开的北京分社的“新闻助理”。我的主要工作是协助社长做研究和翻译工作。

同年12月,包括毛主席遗孀江青在内的“四人帮”在北京受审。当时,《新闻周刊》分社社长恰好在国外度圣诞长假。无奈之下,《新闻周刊》要求我提交有关当时被认为是“世纪审判”的报道。连续两周,该杂志刊登了有关审判的报道,我的小署名被钉在文章的底部。

那标志着我在中国作为一名国际记者的职业生涯的开始。多年来,我一直在为《时代》(1982-2000)和 CNN(2001年至今)报道过中国的故事。

吉米于1990 年代在《时代》工作

实现我的职业目标绝非易事。我花了六年时间才被《时代》聘为特约记者。我不得不打破玻璃天花板。我必须克服职业障碍、政治偏见和种族刻板印象。毕竟,我没有获得常春藤盟校学位,也没有上过新闻学院,英语也不是我的母语。我必须加倍努力以证明我的勇气。我必须始终如一地证明我可以像其他人一样成为一名优秀的专业人士。

我也很幸运。我在北京的记者团找到了导师和朋友,他们将我视为专业同行,并欣赏我作为记者和中国观察家可以做出的独特贡献。同样,我的中国熟人已经把我当作一个恰好为西方媒体工作的朋友,并且是一个可以批评中国而不是愤世嫉俗的人。

2002年吉米采访刚刚当选NBA状元秀的姚明

当我在20世纪80年代初开始我的记者生涯时,中国只是一个只有两三打外国记者报道的“苦难站”(hardship post)。现在,来自大约300家媒体机构的700多名记者正在报道这个已成为世界上最重要国家的故事。中国记者的工作现已成为新闻界最令人垂涎的工作之一。

能够亲眼目睹中国的显著转变并就此进行报道是我的光荣和荣幸。如果我50年前没有进行那次决定性的中国之行,这将是一厢情愿。我把一件坏事变成了一件好事。

了解更多请搜索: 菲驻华大使

进入原帖,回复讨论

热点关键字

菲律宾美食, 美军纪念墓园, 海豚湾旅游攻略, 八打雁旅游攻略, 杜马盖地旅游攻略, 菲律宾有哪些大学?, 菲律宾宿务航空怎么样?, 达沃旅游攻略, 菲律宾航空怎么样?, 伊洛伊洛怎么样?, 加比地, 海洋公园, 菲律宾网址导航, 克拉克旅游攻略, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 大雅台旅游攻略, 佬沃旅游攻略, 菲律宾交友网站, 菲华吧, 圣地亚哥城堡, 公主港旅游攻略, 薄荷岛旅游攻略, 菲律宾承认双重国籍吗?, 巴科洛德旅游攻略, 黎牙实比旅游攻略, 菲律宾工作签证办理, 菲律宾中文交友, 菲律宾公共假期, 菲律宾求职, 菲律宾话费充值, 菲律宾签证申请, 菲律宾招聘, 苏比克旅游攻略, 西班牙王城, 天使城AngelsCity, 圣奥古斯丁教堂, 菲律宾亚航怎么样?, 菲律宾话费充值, 菲律宾结婚, 爱妮岛旅游攻略, 马尼拉唐人街, 碧瑶旅游攻略, 科隆旅游攻略, 达卡, 阿普莉, 棉兰老旅游攻略, 菲律宾留学怎么样?, 马尼拉教你怎么玩?, 菲律宾旅游签证, 椰子宫, 百胜滩旅游攻略, 锡基霍尔旅游攻略, 菲律宾虎航怎么样?, 宿务旅游达人攻略, 长滩岛怎么样?, 菲华吧论坛, 巴拉望旅游攻略, 菲律宾中文网, 黎刹公园, 菲律宾旅游, 马尼拉大教堂, 民多洛旅游攻略, 菲律宾找工作, 菲律宾签证, 甲米地菠菜岛