菲律宾魔棍:街头棍影里的百年传承!学几招魔棍傍身!

夜晚的马尼拉街头,昏黄路灯下,两人对峙。一个是持刀劫匪,另一个是瘦小摊贩。大叔没有逃,反手摸出两根短棍,“啪”地敲在一起。

劫匪愣了一下,大叔已挥棍迎上。木棍上下翻飞,带出呼呼风声。劫匪刀锋连劈,却被大叔巧妙格挡。只听啪!又是一声脆响,短棍正中劫匪手腕,刀当啷落地。大叔趁势扫腿,劫匪惨叫着仰倒在地。

这两根节节分明、盘成黄绿色的滕棍,叫菲律宾魔棍(Kali、Eskrima 或 Arnis)。一套源于街头、却可追溯至战场的武艺。

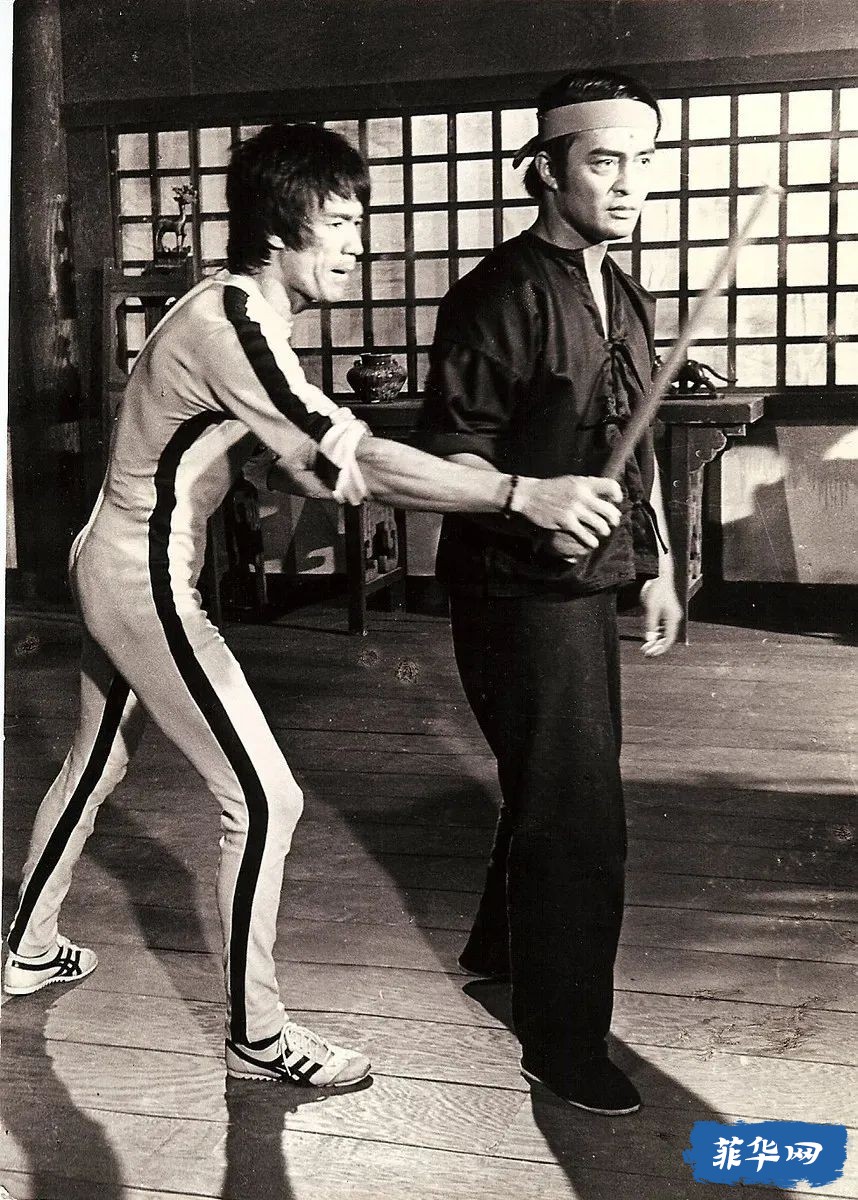

在电影《死亡游戏》里,李小龙和菲律宾武术大师丹尼·伊诺山度(Dan Inosanto),上演了经典短棍对决。

菲律宾魔棍的起源可追溯到殖民前的部族战争。据传1521年,土著首领拉普拉普用长矛和尖木棍击杀了入侵的航海家麦哲伦。

没听过拉普拉普这个名字?

宿务省拉普拉普市(Lapu Lapu)就是以他的名字命名的。

此后在西班牙殖民时期,殖民者为防止民间造反,禁止土著持有和习练刀剑。锋利兵刃既然碰不得,菲律宾人就退而求其次,用藤条木棍代替刀剑练武。

据传,他们把舞蹈和戏剧融入武术训练,夜晚围着篝火舞动短棍,或在宗教戏剧的假战斗场面中切磋技艺。就这样,棍术在民间秘密传承下来。

在长期的演变中,菲律宾魔棍融汇了多元的元素。西班牙殖民者传来的剑术招法,本地的刀术棍法,以及马来群岛的武术,都在其中碰撞交融。

因此魔棍很多术语沿用西班牙语,比如Eskrima一词就源自西语的esgrima,是击剑的意思。

以数字编号攻击角度的教学法,也是欧洲剑术残留的影子。

可以说,菲律宾魔棍是在殖民压迫下野火般蔓延,又吸收百家之长,最终形成的一套独特武艺。

走进现代魔棍的训练场,耳边先是“哒哒哒”的藤棍撞击声。学

员两两对练,一人攻、一人守,按照固定节奏出招拆招,棍影快得令人眼花缭乱。这就是魔棍基础功——单棍和双棍的攻防练习。

与大多数武术先练拳脚再练兵器不同,魔棍恰恰相反,一入门就先教你舞兵器。

新手第一天就握着短棍学招式,之后才逐步练习赤手空拳的技巧。

这种训练顺序让学徒很快具备实战能力,毕竟手里有武器,胆气和威力都更足。

魔棍不仅包括短棍、双棍,还涵盖短刀、长刀与徒手格斗。许多动作可兵可空,棍法即擒拿,灵活实用。

一套动作,手里有棍是招,空手也能化作擒拿。

魔棍还特别强调攻击对方武器或持武器的手,以最快速度让敌人缴械投降。

这种“不跟你硬拼蛮力,只精准打要害”的逻辑,练的就是以巧制胜、一击制敌。

现代魔棍教学也非常注重安全。训练时多用包胶藤棍,实战对练则全身护具齐上阵。正因保障措施完善,不少女性也开始加入练习。

女性学员通过魔棍各种巧技巧法,往往可以弥补力量不足的劣势。每个人都能找到适合自己的风格,老少皆宜,包容性极强。

2009年,菲律宾政府将 Arnis 定为国家武术和体育项目。

如今魔棍进入菲律宾学校课堂,国内外比赛也蓬勃兴起,统一规则和护具让对抗变得安全且观赏性十足。在世界各地,也有人创办魔棍训练班并筹备赛事推广。

菲律宾魔棍因其实用性在全球受到青睐。许多国家的军警将其纳入格斗训练,美国陆军的近身战课程就吸收了Kali技巧。

据说俄罗斯特种部队也训练这种短棍术。对警方而言,魔棍简洁有效的招法能提升警棍战斗的效率。

对于普通人,魔棍更是一套实用的自卫体系。许多女子防身课程引入魔棍技术,小个子通过巧劲和技巧同样可以放倒壮汉。

魔棍理论可以以物代棍:雨伞、拐杖、球拍、圆珠笔,甚至卷起的杂志,都能瞬间变成手中的武器。

只要学过几招魔棍法,关键时刻抄起顺手的家伙,就能给对手迎头痛击。

有人说:刀剑时代都结束了,练棍术还有啥用?

但现实是冷兵器从未走远,只是换种形式潜伏在我们身边。

菲律宾魔棍正契合了这个动荡年代的需求:不依赖身材,不靠蛮力,只要手中有棍或任意趁手之物,再加上娴熟技巧,就能保护自己周全。

想象一下,一个弱女子深夜独行遇袭,赤手空拳或许无力招架,但如果她手里有把伞,并懂得魔棍招式,结果可能就截然不同。

魔棍体现的是技巧战胜力量的哲学。

这套源自乱世的格斗术没有花哨动作、没有多余花架子,只有挡开这一刀、打掉那只手的务实打法。

它从古至今扮演着以弱制强的角色。当世道不太平、人们缺乏安全感时,这低调的小短棍总会重新流行,给人一剂强心针。

在这个治安堪忧的时代,学几招魔棍傍身,也许真能在危急关头派上用场。

了解更多请搜索: Arnis 菲律宾魔棍

进入原帖,回复讨论

热点关键字

菲律宾网址导航, 菲律宾求职, 黎牙实比旅游攻略, 大雅台旅游攻略, 菲律宾结婚, 菲律宾交友网站, 圣地亚哥城堡, 菲律宾工作签证办理, 菲律宾中文网, 公主港旅游攻略, 菲律宾宿务航空怎么样?, 西班牙王城, 菲律宾找工作, 锡基霍尔旅游攻略, 达沃旅游攻略, 杜马盖地旅游攻略, 菲律宾话费充值, 科隆旅游攻略, 菲律宾公共假期, 克拉克旅游攻略, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 菲律宾虎航怎么样?, 菲律宾招聘, 椰子宫, 美军纪念墓园, 菲律宾旅游签证, 苏比克旅游攻略, 宿务旅游达人攻略, 菲华吧, 黎刹公园, 佬沃旅游攻略, 圣奥古斯丁教堂, 八打雁旅游攻略, 棉兰老旅游攻略, 海洋公园, 甲米地菠菜岛, 加比地, 碧瑶旅游攻略, 菲律宾旅游, 菲律宾承认双重国籍吗?, 达卡, 民多洛旅游攻略, 阿普莉, 海豚湾旅游攻略, 天使城AngelsCity, 巴拉望旅游攻略, 爱妮岛旅游攻略, 马尼拉教你怎么玩?, 菲律宾有哪些大学?, 马尼拉唐人街, 菲律宾亚航怎么样?, 菲律宾签证, 巴科洛德旅游攻略, 菲律宾签证申请, 百胜滩旅游攻略, 菲律宾美食, 长滩岛怎么样?, 薄荷岛旅游攻略, 菲华吧论坛, 菲律宾留学怎么样?, 菲律宾话费充值, 马尼拉大教堂, 菲律宾中文交友, 菲律宾航空怎么样?, 伊洛伊洛怎么样?