菲律宾华文教育:掌声背后的冷思考,事关你我下一代

菲华商联总会主办的“菲马华教论坛”落下帷幕,这场汇聚两国教育精英的论坛,无疑是菲律宾华社的一场盛会。论坛以“借鉴马来西亚经验”为核心,探讨华校课程升级、资金筹募、师资培养等议题,其初衷值得肯定。商总理事长施东方博士直言“华教面临文化断层的严峻挑战”,而马方代表分享的社团协作与教育体系经验,亦为菲华社群提供了宝贵的他山之石。

然而,当论坛嘉宾名单被华社领袖、校董与学者占据时,真正决定华教存续的两大群体——一线华文教师与学生,却成了“沉默的大多数”。 菲律宾华社针对华文教育投入的资源是否与需求存在错位? 今天,笔者也来分享一下浅见。

资源投入的“最后一公里”

华文教育的关键在于课堂,而课堂的主角是教师与学生。论坛虽提及“师资培养”,却未呈现一线教师的真实困境:薪资微薄导致人才流失、本土化教材与教学法的脱节、跨文化课堂管理的挑战。有位担任了多年华文教师的朋友曾向笔者坦言:“我喜欢教学,我喜欢孩子,可是教师这个职业真的没办法养家。“ 若忽视基层诉求,再宏大的战略也难逃“纸上谈兵”。一线华文老师有什么样的诉求? 学生们如何看到华文教育? 是负担,还是兴趣? 跳过两位主角, 华社投入再大量的金钱,都是枉然。

幕后的关键人物

家长是华教生态的“隐形决策者”。在菲律宾人都想学习中文的当下, 却有不少华裔家长宁愿把自己孩子送去华校之外的学校。这是否也和他们幼时的经历有关呢?(又回到前一个点,学生的感受。)他们自身的华文学习经历让他们不想让自己的孩子再次经历吗? 如何扭转这种心态呢?或许需从两方面破局:

经济价值强化:推动“华语+职业技能”模式(如商务汉语、旅游中文),将语言优势与就业事业直接挂钩;

情感纽带重建:通过一些文化项目如祖辈口述史,让家长意识到华语不仅是工具,更是家族记忆的载体。

“中国寻根”得从菲律宾开始

华社一直有“中国寻根”的项目,投入也相当给力,但却忽略了菲律宾华人三百年的本土奋斗史。我们的孩子或许熟知长城与故宫,却对“甲必丹”陈谦善创办中西学院的筚路蓝缕、二战期间华裔游击队的抗敌事迹一无所知。这种历史记忆的断层,导致文化认同沦为“空中楼阁”。先了解本地华人父辈,才能更好地了解父辈的祖地。文化有了连接才能够激发孩子学习华文的内驱动力。

笔者以为,华社应打造“菲律宾华人专属叙事”。例如,将马尼拉王城内的华人遗迹、二战华裔英雄故事编入教材;联合本土学者开展“菲华口述史计划”,让学生采访家族长辈,书写自己的“南洋家史”。唯有先找到本地土壤里的近根,中华文化的“远根”才能焕发生机。

菲律宾华文教育,事关你我下一代,是一步步丢掉五千年的文化传承变成彻底的华姓菲律宾人;还是贯通中西文化,连接中菲, 在接下来的大争之世保持一份自己独有的竞争力。孩子的未来,在于你我今天的作为。

愿

菲律宾华文教育变得更好。

菲律宾华文教育:需要你我共筑的文化长城(柯强)

当马尼拉老侨胞颤抖的手翻开泛黄的《千字文》,当华裔少年用流利的中英双语解说人工智能项目,菲律宾华社六百年的文化根脉,正呼唤着全民族的守护与革新。振兴华文教育不是选择题,而是关乎族群存续的必答题——它需要每一位华人的双手托举。

文明传承从不是独行之路。马尼拉侨中学院的家长义工团,十年如一日组织“方言故事会”;宿务华商将企业利润的5%定向捐赠华校数字化改造;年轻校友用短视频平台发起“每日一句闽南话”挑战,吸引十万华人参与。这些微光汇聚成炬,证明:文化火种的延续,始于每人点滴付出。

今日华教需打破传统边界。与其哀叹“华裔子弟不识繁体字”,不如将书法课融入平面设计教学;与其焦虑传统文化断层,不如让《论语》智慧指导商业实践。大马尼拉已有华校开辟“中菲文化创客空间”,学生用3D打印重现红溪礼示古庙,用区块链技术记录侨批档案。传统与创新的碰撞,正等待更多华人注入智慧与资源。

这项事业亟需全民行动力。老侨领捐出祖宅改建教师培训中心,是中流砥柱的担当;中生代企业家组建“华教创投联盟”,是开拓者的胆识;Z世代用代码编写华文教育APP,是新生代的责任。从百万富翁到市井小民,从祠堂宗亲会到科技新贵,每个群体都能找到奉献坐标——或捐资助力硬件升级,或贡献专长开发课程,甚至每周腾出两小时辅导华语。

六百年前,华人先祖乘帆船跨越重洋;今日,我们要以教育为舟,载文明驶向未来。当华文课堂传出AI诵读唐诗的电子音,当学生用无人机航拍记录华人义山古迹,这便是对先辈最好的告慰。恳请全菲华人放下“独善其身”的顾虑,共筑这条文化长城——因为今日你我浇灌的每一滴心血,都将化作明日族群昂首世界的脊梁!与时俱进是华社的未来可期,因循守旧已经予以时代潮流背道而驰,期待华社改变观念,因应时代变革之趋势。

菲律宾华文教育的根本问题

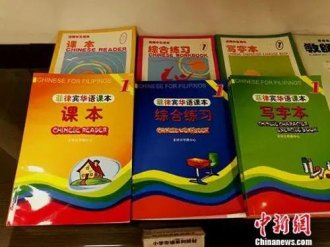

最近,菲律宾华社又掀起了关注华文教育的热潮,菲华作家在报纸上撰文讨论华教问题,热心华教人士在微信群里面提出建议,菲华网还专门制作了“菲律宾华语调查视频”。笔者看了一下,还是一些老生常谈的问题和建议,比如师资不足、华校资金不足、生源流失、华校和家长不重视中文……最终的结论还是希望华社能够多出钱,华校要多教中文,家长在平时要多跟小孩说中文。

对此,笔者认为这些结论还只是流于表面。笔者以前曾经说过,“指责华社、华校、家长不重视中文”的言论是错误的,菲律宾华文教育存在的125年间,菲律宾政府没有给过一分钱的补助,如果没有菲律宾华人华侨的大力支持,菲律宾华文教育是不可能支撑到今天的。对于教育和教学,菲律宾华社、华教、华校不仅自己开展探索和研究,而且请了非常多的海内外专家一起研究。可是,为什么从1973年“教育菲化案”实施后,菲律宾华文教育一直维持在一个“低迷”的状态?

1973年“教育菲化案”规定华校每天最多只能上两个小时的中文课。按理来说,每天两个小时的中文课勉强够学生来学习中文,但是学生每天要花费更多的时间来学习英文和菲语。现在中小学的主要课程为英文、科学、数学、菲语、公民,前三种用英语教学,后两种用菲语教学;学生从早上七点到学校,要到下午两点才能上完非中文课程,用时8个小时。两点过后,学生才能开始学习中文。除了中国城附近的部份华校,很多华校的小学生在三点或者三点半就放学了,原因是回家路途遥远、治安不好等问题。所以小学生每天只能学一个小时的中文,这样学生学习英文、菲语、中文的比例可以算作5:3:1。

虽然菲律宾教育部规定不能留家庭作业,但是允许英文老师布置手工作业,只有中文老师乖乖地连写字作业都不敢布置。学生为了完成手工作业,不得不请教老师、从网上查找资料,再加上小学生大部分时间都由菲律宾佣人照顾,父母做完生意回家估计也就能跟小孩说上一个小时的闽南话。这样学生每天接触到英文、菲语、中文、闽南话的比例就成了10:4:1:1。所以华人小孩养成了用英文交流的习惯,从而形成了“英文思维”。

综上所述,菲律宾华文教育的根本问题是“教育政治化”,是西方殖民者代理人有组织、有计划的“限华、绝华教育方针”所致。

了解更多请搜索: 华文教育

进入原帖,回复讨论

随机推荐

热点关键字

达卡, 菲律宾求职, 菲华吧, 菲律宾网址导航, 碧瑶旅游攻略, 菲律宾留学怎么样?, 伊洛伊洛怎么样?, 菲律宾美食, 菲律宾有哪些大学?, 阿普莉, 黎牙实比旅游攻略, 菲律宾旅游签证, 菲律宾虎航怎么样?, 宿务旅游达人攻略, 菲律宾旅游, 马尼拉大教堂, 菲律宾结婚, 圣地亚哥城堡, 佬沃旅游攻略, 薄荷岛旅游攻略, 巴科洛德旅游攻略, 公主港旅游攻略, 菲华吧论坛, 椰子宫, 美军纪念墓园, 马尼拉唐人街, 西班牙王城, 菲律宾签证申请, 菲律宾航空怎么样?, 黎刹公园, 菲律宾签证, 爱妮岛旅游攻略, 海豚湾旅游攻略, 菲律宾公共假期, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 加比地, 菲律宾话费充值, 甲米地菠菜岛, 棉兰老旅游攻略, 达沃旅游攻略, 克拉克旅游攻略, 菲律宾宿务航空怎么样?, 科隆旅游攻略, 菲律宾中文交友, 锡基霍尔旅游攻略, 菲律宾交友网站, 长滩岛怎么样?, 八打雁旅游攻略, 马尼拉教你怎么玩?, 天使城AngelsCity, 海洋公园, 大雅台旅游攻略, 圣奥古斯丁教堂, 菲律宾工作签证办理, 菲律宾亚航怎么样?, 菲律宾招聘, 百胜滩旅游攻略, 巴拉望旅游攻略, 菲律宾承认双重国籍吗?, 菲律宾中文网, 菲律宾话费充值, 民多洛旅游攻略, 苏比克旅游攻略, 杜马盖地旅游攻略, 菲律宾找工作